立冬過后,西疇縣三光村委會多依坪村云霧繚繞。高仕仙正在自家小洋樓里忙著招呼著前來用餐的客人:“這是我們西疇特產烏骨雞,還有自家種的京白菜。”

短短幾年時間,高仕仙在40多畝山地里種植了生姜,在獼猴桃基地里套種10畝京白菜,利用自家小洋樓開起農家樂。從一年幾千元到年收入70萬元,高仕仙成了村里的致富帶頭人。

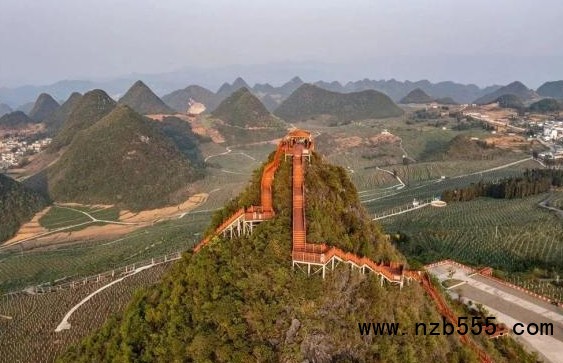

治理后的西疇縣興街鎮三光片區。

高仕仙所在的三光村,一度因“山上樹木被砍光、山腰肥土流光、村里媳婦跑光”而得名,是被學術界稱為“生態癌癥”的石漠化之地。西疇是云南省乃至全國石漠化最嚴重的縣之一,全縣99.9%的國土面積屬于山區,裸露、半裸露的喀斯特地貌占75.4%,人均耕地只有0.78畝,老百姓過著在石頭縫中討生活的境遇,一度被認為是“基本失去人類生存條件的地方”。

面對石漠荒山的生存發展困境,西疇人民以“西疇精神”為魂,探索實踐出“六子登科”的石漠化治理與綠色發展體系,生態環境實現從嶙峋石漠到豐美綠洲的蝶變,人民生活實現從“三光村”“口袋村”到生態村、小康村的跨越。近日,《“六子登科”降“石魔”實現鄉村綠色發展——云南省西疇縣生態扶貧案例》入圍第五屆全球減貧案例征集活動最佳案例。

西疇縣“三光片區”治理成效(拼圖)。

“現在,硬化路通到村里,收購商開車到地里收生姜……這在以前是想都不敢想的事。”說話間,高仕仙端出一盤水果,“快嘗嘗我們三光的獼猴桃。”

獼猴桃,如今是三光村的一張名片。文山浩弘農業公司負責人鄧華龍清楚地記得,9年前到三光村種植獼猴桃,40多臺挖掘機開到石埂地里栽種樹苗的情景。“如果沒有造出石埂臺地、修通路,挖機不可能到滿是石頭的山里進行機械耕作,更沒法實現連片發展。”鄧華龍說。

從觀景平臺遠眺,5000畝低矮的獼猴桃樹種滿山坡,灰白色石埂若隱若現。“這里種植獼猴桃具有氣候等先天優勢,但由石埂壘起的地塊土壤層薄,滲水后易流失。”鄧華龍說,為提升獼猴桃產量和品質,基地探索生態循環農業,采取有機肥、林下種草和科學滴灌等措施,實現改良土壤、保水增肥,獼猴桃產量逐年上升。在三光片區林下養牛產生天然肥料,加上當地糖廠生產留下的甘蔗廢料進行堆積發酵,既增加了土壤肥力,產品也達到有機綠色標準。

“三光片區”獼猴桃基地內,工作人員在采摘獼猴桃

如今,三光獼猴桃連年豐產為當地群眾帶來了實實在在的好處,每年群眾能獲得土地租金298萬元、務工工資近400萬元,以及集體經濟分紅120萬余元。生態環境好了,游客也多了起來,像高仕仙一樣,越來越多村民在村里開辦農家樂、民宿。

“在種植密度低的獼猴桃地里套種京白菜,效益非常不錯。”今年6月,高仕仙從多依坪村老書記手中接過接力棒,目前正探索能為當地群眾帶來更多收益的生態富民產業。“現在有了更多責任在身上,我先試種成功了,再帶著群眾一起干。”

石漠化綜合治理還土地以綠色和生命力,“生態綠”如何變成“富民金”?西疇縣以改善后的生態資源條件為基礎,打造林業農業復合發展模式,逐步形成了林木、林果、林花、林藥、林禽、林菌、林游、林草“八林經濟”,帶動農民群眾實現持續穩定增收。

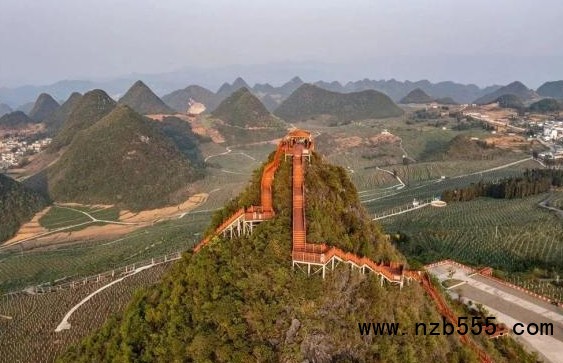

香坪山

步入蓮花塘鄉香坪山村,映入眼簾的是漫山綠色的八角林,青翠飽滿的八角垂掛枝頭。“香坪山村耕地少、山地多。從記事起,家里就靠種八角討生活。”香坪山村委會副主任梁廷躍說,“以前村里人不懂技術,八角樹長年失管、樹齡老化,八角產量低,收益也逐年下降。”

近年來,西疇縣與云南星香苗林生物開發有限公司合作,借助企業的技術和資源,通過土地流轉,盤活群眾放荒的八角林和閑置林地資源,流轉1萬余畝國有林場實施八角提質增效,并在全縣推廣八角低效林改造增產技術。“提質增效后,八角開花結果率顯著提升,預計畝均增收300斤以上。”梁廷躍說。

好生態帶來的還有好風景。依托豐富的自然資源、人文資源,西疇縣域生態旅游正在乘勢而興。香坪山引進專業旅游投資開發企業,鄉村旅游發展得紅紅火火。村民在家門口務工、開農家樂,吃上了生態飯。靠發展林木、林藥、林游,2023年香坪山村人均純收入達到2.4萬余元。

2023年,西疇縣林草產業總產值達8.75億元,中藥材種植實現產值5.05億元,帶動全縣3萬余戶發展烏骨雞養殖。建成國家AAAA級旅游景區1個、AAA級旅游景區4個,去年接待游客190萬人次,實現旅游綜合收入20.6億元。西疇,這片生機勃勃的高原喀斯特綠洲,每天都在書寫新的致富故事。